Santi, monaci e mistici hanno testimoniato l’importanza del silenzio, contribuendo a una tradizione che continua a influenzare i credenti di oggi.

“C’è un tempo per tacere e un tempo per parlare” (Qo 3,7b). Questa affermazione ha trovato una risonanza particolare nel cristianesimo, dove il silenzio è stato elevato ad elemento cruciale per la crescita spirituale e la comunicazione con Dio.

L’importanza del silenzio nella tradizione cristiana

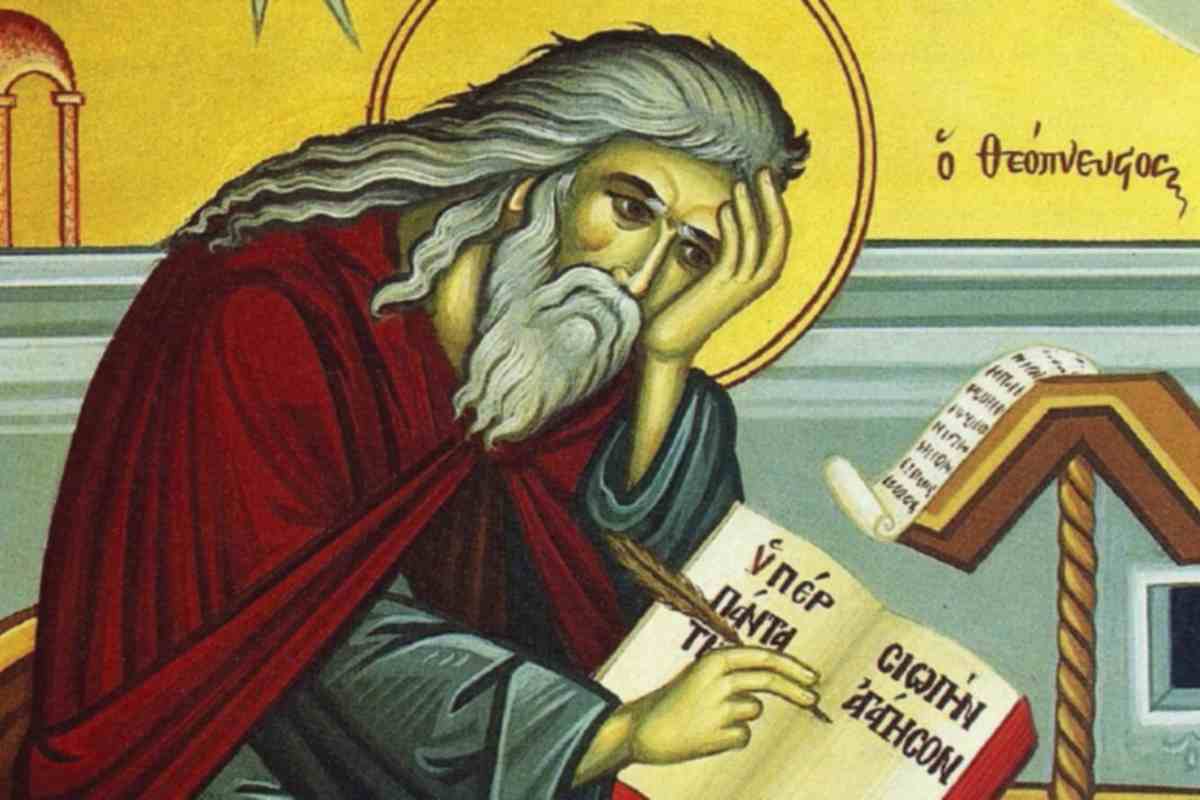

Isacco di Ninive ha sottolineato l’utilità del silenzio, affermando: «Ama il silenzio: ti reca un frutto che la lingua non è in grado di descrivere». Questo concetto è stato ripreso da figure come Gregorio di Nazanzio, il quale ha invitato a innalzare «un inno di silenzio» di fronte all’immensità divina. I Padri del Deserto hanno incarnato questa scelta di silenzio, trasformando il deserto esteriore in un viaggio verso il deserto interiore, dove la solitudine diventa un luogo di confronto diretto con Dio e con le tentazioni.

La vita monastica e il silenzio

La vita monastica, sia essa cenobitica o eremitica, esprime un ideale di silenzio che permea ogni aspetto della quotidianità. I pasti consumati in silenzio, le ore di preghiera e le pratiche di meditazione sono esempi tangibili di come il silenzio possa diventare un veicolo per una connessione profonda con il divino. In un contesto moderno, dove la comunicazione è incessante, Guillaume Peyraut ha proposto l’aggiunta di un ottavo peccato capitale: il peccato della lingua, richiamando alla responsabilità nell’uso delle parole.

Il silenzio nella teologia contemporanea

Recentemente, la pubblicazione postuma di Klaus Berger, intitolata Tacere. Una teologia del silenzio, ha messo in luce come il silenzio possa rivelare la natura profonda di Cristo. Berger invita i lettori a considerare un detto apocrifo di Gesù: «Chi ha a che fare con Dio, ha bisogno di dieci cose, una parte di solitudine e nove parti di silenzio». Questa citazione evidenzia l’importanza cruciale del silenzio, che supera quella della solitudine stessa.

Berger ricorda che, per i primi cristiani arabi, il silenzio rappresentava una dimensione fondamentale della vita spirituale. La tensione tra il parlare e il tacere è un tema ricorrente nella tradizione giudaico-cristiana, dove la Parola di Dio ha un ruolo centrale. Tuttavia, il silenzio diventa un antidoto prezioso contro le parole vuote, specialmente nelle celebrazioni religiose.

Il silenzio assume un significato profondo anche in relazione alla creazione e alla fine dei tempi. Nella Genesi, il silenzio precede l’intervento divino che porta alla luce, sottolineando la sovranità di Dio. Come afferma Guglielmo di Saint-Thierry, il silenzio è il valore supremo della vita eterna, un luogo di riposo e contemplazione che anticipa il giudizio finale.

In conclusione, il silenzio è un modo per avvicinarsi a Dio, per riconoscerne l’immensità e l’insondabilità. Come afferma Berger, «Dio è silenzio perché è vita», un richiamo a un’intimità che possiamo ricercare attraverso il silenzio, invitandoci a un dialogo profondo e sincero con il divino.